Ry Cooder and the soul of the Barrio Chávez Ravine:

Introducción:

El presente artículo pretende problematizar aquellas lecturas socio-culturales que, de alguna manera, asumen la existencia de tradiciones musicales rigurosas con las cuales los productores y receptores culturales inevitablemente establecen diferentes dialogos, sean estos de continuidad o de rechazo. Los denominadores comunes de este iter son los conceptos de glocalización cultural, creado a partir de una idea de Robert Robertson, que sostiene que lo local y lo global no se excluyen mutuamente y que, al contrario, lo local debe entenderse como un aspecto de lo global, y de hibridación, adoptado y adaptado de las obras de Néstor García Canclini que la define como “el resultado de unos procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (30)

Argumento que la tradición musical no es algo que se reciba pasivamente sino que, para ser heredada, transmitida y hasta diría disfrutada, debe de contar con la complicidad activa del receptor de la misma, poniendo el acento, de este modo, en la participación activa del sujeto, frente a aquellos acercamientos socio-culturales que se centran en evaluar los rastros que demuestren la fidelidad a una supuesta tradición determinada. Compartiendo el planteamiento que prevé una interacción durante el proceso de selección, invención y posterior utilización de la tradición, aplicaré el mismo al caso concreto de la relación entre Ry Cooder y las músicas chicanas, específicamente en el disco Chávez Ravine.

Dentro de una sociedad “históricamente” mestiza hablar de la existencia de géneros musicales autóctonos, originales y puros en oposición a géneros contaminados, derivados y ajenos a nuestras tradiciones y raíces populares resulta ser una posición discutible que peca de una unilateral visión histórica y además está caracterizada por un anacrónico romanticismo que poco contribuye a comprender los complejos procesos de producción cultural en general y más específicamente musical. Creo además que la búsqueda y defensa de las presumibles identidades culturales ha sido, y sigue siendo, más bien un instrumento empleado muchas veces políticamente por las clases dirigentes y los grupos gobernantes para mantener y reproducir su forma de control social, la cual se encuentra crecientemente cuestionada conforme a los procesos de producción, circulación y consumo de los bienes culturales, particularmente en el mundo musical que, a través de las nuevas tecnologías, está cada vez menos sujetos a formas de control.

Desde mi punto de vista es necesario modificar la manera en que tradicionalmente ha sido abordado el estudio de los procesos culturales abandonando los paradigmas unidireccionales ya que lo importante consiste en entender, en el proceso de producción y consumición cultural, la diversidad y la interculturalidad que se vienen a crear a través de una participación colectiva, bidireccional que debería ser lo más amplia y completa posible. Estoy de acuerdo con el antropólogo James Clifford cuando sugiere que la antropología debe mudar su perspectiva de análisis, fundada en los procesos locales, hacía lo que llama las “culturas translocales” (25). De esa manera podremos contrastar el existente peligro global de homogeneización crítica, de homologación estética y de creación de un pensamiento único integrador de culturas a nivel mundial. En efecto realidades glocales, transnacionales e hibridas ponen el énfasis en la construcción de imaginarios multiculturales, en la diversidad y en la negociación. Como dijo Beck “la glocalización se puede describir como un proceso que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revalorizando culturas locales y proyectándolas a nivel global” (23).

Volviendo al ámbito exclusivamente musical el concepto de interacción intermusical adquiere relevancia en el campo de la musicología fundamentalmente dentro de los debates que surgen en torno a la “world-music”. En este escenario, el concepto de hibridación o interculturalidad es entendido de dos maneras: por un lado se vive como un fenómeno característico de nuestros días cuyo origen se remonta por lo menos a los años sesenta del siglo pasado, al momento en que la contracultura juvenil europea y norteamericana mira

hacia afuera del occidente industrial buscando una regeneración espiritual y encuentra en las culturas exóticas una fuente de inspiración discursiva y estética hasta entonces más o menos ignorada; por otro lado, como sostienen Asunción Barañano, Charles Keil y Steven Feld es fruto de “un gesto imperialista, asociado a nociones de poder, control y dominación cultural, frecuentemente en la forma de un músico occidental que se apropia de músicas exóticas y las convierte en objetos de consumo sometidos a la lógica comercial del capitalismo” (52). La influencia de los estudios postcoloniales en ese tipo de lecturas resulta evidente.

Sin ir más lejos y volviendo al sujeto de nuestro análisis (Ry Cooder) encontramos un buen ejemplo de esta interpretación binaria en el fenómeno del Buena Vista Social Club. Muchos criticaron duramente esta producción: el antropólogo brasileño José Jorge Carvalho, por ejemplo, lo definió como "expropiación" y Fernando Valerio-Holguín como “canibalismo cultural y nostalgia imperialista”; sin embargo la gran mayoría del público y muchos críticos como por ejemplo Rodríguez Rosel, entre otros, analizaron y elogiaron este proceso viendo la apropiación con un sentido más positivo, como “una parte integrante de una narrativa local que intenta la recuperación de las raíces y la preservación de la tradición”. Esta segunda voz puede entenderse, siguiendo a Steven Feld, como una "melodía de admiración, incluso de homenaje y respeto, una fuente fundamental de conectividad, creatividad e innovación". Aunque esté de acuerdo con algunas de las críticas mencionadas esta será mi lectura del disco Chávez Ravine.

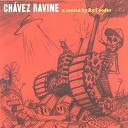

En efecto me parece que esta última perspectiva pueda ser aplicada a mi caso concreto (el disco Chávez Ravine producido por el músico americano Ry Cooder- “he spent over $300,000 of his own money on the project”- y distribuido en el 2005 por Nonesuch-Perro Verde-WEA), aunque a mi juicio, parte de unos presupuestos que sería conveniente revisar. En primer lugar, asume la relación entre Ry Cooder y la tradición de músicas populares exclusivamente como el resultado de una evolución natural. Se trataría, por lo tanto, de una relación pasiva. Sin discutir que la música étnica y folklórica tiene que ser entendida dentro del contexto local del desarrollo que la música popular ha experimentado a lo largo del siglo pasado, no podemos olvidar, sin embargo, que la tradición no es algo que se recibe pasivamente, sino que, para preservarse, debe de contar con la complicidad activa del receptor de la misma, pues es él quien, en última instancia, la reconoce como tal, la acepta y la hace suya. En segundo lugar, ese planteamiento musicológico asume, explícita o implícitamente, la existencia de cánones musicales preestablecidos con los cuales el músico se vincularía en unas relaciones de neutral aceptación. Planteamientos que, a la luz de las investigaciones musicológicas y culturales recientes y de mi personal interpretación de un proceso de creación cultural, resultan difíciles de mantener. Por todo ello, prefiero entender la relación entre el músico americano y las músicas chicanas como un proceso activo de apropiación. Y, por ello, en paralelo al concepto de apropiación como expropiación, propongo la utilización del concepto, ya utilizado por Iñigo Sánchez Fuarros, de “apropiación desde dentro”.

Cooder indagó en viejas canciones hechas por artistas chicanos y produjo otras escritas por él mismo, para enseñar ese sonido popular y como dijo la finalidad principal era:

"encontrar a la gente más vieja que pudiera encontrar, y tratar de aprender algo sobre ellos. Fue afortunado aprender algunos de sus secretos. Más que rescate fue conocer a gente interesante que vivía en el mismo lugar de donde soy. Lalo Guerrero es una efigie que narró un sinfín de historias, por ejemplo”.

En este sentido, un análisis que tenga en cuenta esta dimensión de “apropiación desde dentro” necesariamente pondrá el acento en la participación activa del sujeto que se presenta como elemento interactuante o simplemente continuador de una tradición anterior. Este cambio de foco enriquece el concepto de apropiación, al permitir leerlo como un proceso activo que se articula en dos movimientos: selección y, en muchos casos, invención de una tradición determinada, y posterior utilización de la misma. Proceso que, desde mi punto de vista, y siempre centrado en la relación entre la música y músicos, revela por parte de los músicos una toma de posición política concreta. No casualmente el mismo Ry Cooder entrevistado dijo:

“Chávez Ravine es un disco político porque la vida lo es. En este disco hablo de la desaparición de las raíces políticas económicas y recuerdo los años cincuenta, cuando todos vivíamos aterrados por la usurpación de la derecha del Gobierno estadounidense y las investigaciones del FBI. Daba igual ser americano mexicano, blanco o negro, profesional u obrero. Todos estábamos bajo sospecha”. (23)

Chavez Ravine-el Barrio:

This land is your land

Woody Guthrie

El barrio debe su nombre a Julián Chávez, uno de los primeros supervisores de la ciudad de Los Angeles. Chávez Ravine era una zona que nadie conocía aunque estuviera a tan solo a unos kilómetros del centro de la ciudad.

Como se describe en el libro “The Musican life of the Mexican/Chicano people in Los Angeles, 1945-1985: a study in maintenance, change, and adaptation”

“when Los Angeles was a young city, the rolling hills of Chavez Ravine were left undeveloped as the town spread out in the flatlands below. Without sewers, water facilities, or improved streets, Chavez Ravine became a haven principally for Mexican Americans and Mexican nationals, many of whom grazed sheep and cattle on green hills as early as 1900”. (Loza, Stephen 48).

En 1940 lo habitaban unas trescientas familias, que habían construido sus casas de madera sobre las laderas, desperdigadas en tres pueblitos: Palo Verde, Bishop y La Loma. Era una comunidad pobre pero autosuficiente, dotada de fuerte identidad y sentido de pertenencia.

Ry Cooder recordando el barrio dijo “era un sitio con vida propia. Me refiero a que eran granjeros, tenían sus animales, sus cultivos, su cultura. Era un lugar cómodo para vivir. Me gustaba montar por esos lares cuando era chiquillo”. (23)

Como escribe Enrique Helguera de la Villa en su artículo Un viaje musical de Ry Cooder al paisaje de la destrucción, que ha sido base importante de mi reconstrucción de los hechos, en esa época:

Vivían plácidamente al costado de la trepidante y anfetamínica carrera hacia ninguna parte de la cercana metrópolis. Lo llamaban Poor Man’s Shangri-la (no de casualidad la primera canción del disco), o sea, el paraíso de los pobres. A finales de los años cuarenta las autoridades federales norteamericanas buscaban espacios urbanos supuestamente degradados, para construir nuevos proyectos habitacionales y mejorar las condiciones de vida de la gente. Se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento y se decidió construir en Chávez Ravine un ambicioso complejo residencial. Los terrenos se expropiaron en 1950 con fondos federales que se destinaron (solo en parte) a indemnizar con sumas irrisorias a los habitantes de Chávez Ravine […] Hay que decir que parte de las familias permanecieron en sus casas a pesar de la expropiación y sólo fueron desalojadas (véase foto 1) nueve años después.

En 1952, cuando el proyecto iba a entrar en fase de ejecución, afloraron fuertes intereses políticos y económicos que apuntaban en otra dirección. Una parte de la opinión pública no entendía por qué había que desarrollar proyectos que pudieran, aunque en mínima parte, favorecer la integración de los mexicanos. El racismo contra los inmigrantes latinos en Los Ángeles ya se había manifestado en toda su crudeza en el verano de 1943 durante los violentos disturbios de los “Zoot Suits”. […] Surgió entonces la idea de traer a la ciudad un equipo de la primera división de béisbol. Con el respaldo democrático, políticos, constructores, especuladores varios y los propietarios de los Dodgers de Brooklyn hicieron un gran negocio. A nadie parece haberle preocupado nunca saber por qué unos terrenos públicos acabaron gratis en manos privadas ni mucho menos averiguar dónde fueron a parar aquellas gentes estafadas que perdieron sus casas y todo lo que tenían y nunca fueron realojadas.

Ry Cooder se crió físicamente cerca de allí, pero en las antípodas sociales, por lo que nunca llegó a conocerlo personalmente, como recuerda en el prólogo de su disco Chávez Ravine. Su interés despertó mucho después. Según confesó a Los Angeles Times, Ry Cooder aunque nunca llegó a pisar las calles de Chávez Ravine, recuerda haber alcanzado a observar con curiosidad la populosa colina donde descansaban las casas del primer barrio chicano de Los Angeles.

Uno de los últimos recuerdos que tiene Cooder de ese pueblo, con caminos de árboles viejos y ancianos que nunca hablaban inglés, es el de:

un lugar hermoso que fue utilizado para construir un estadio de beisbol. Lloré en esa ocasión. Antes era un rumbo donde podías pasear en caballo, ahora es un horripilante estadio deportivo de un deporte que inclusive no me agrada, aunque para muchos estadunidenses sea una religión, algo intocable, de Dios, pues. (La Jornada)

“La primera vez que ese recuerdo regresó a mi mente fue cuatro años atrás (con respecto a la publicación del disco), cuando visité una muestra de un fotógrafo llamado Don Normark, que fotografió el barrio durante casi todo 1949 (Chávez Ravine, 1949: a Los Angeles Story-foto 2), sin saber que un par de años más tarde no quedaría ni un rastro de aquel universo que había inmortalizado”, continua Cooder, que apenas salió de la muestra pensó en ponerse en contacto con Normark. "Quedé impactado. Quise saber más”.

Pero fue el fotógrafo quien se comunicó con él. Lo llamó para contarle que se había vuelto a poner en contacto con las familias que había fotografiado cincuenta años atrás, y quería que Cooder le pusiese música al documental para televisión que sería el fruto de ese encuentro.

Cooder aceptó porqué sintió que merecía la pena contar, a su manera, la historia pero no sabía ni por dónde empezar “hasta que di con Lalo Guerrero y todo tomó forma".(17)

El resultado final es justamente el concept álbum Chávez Ravine y un documental (http://www.pbs.org/independentlens/chavezravine/film.html) con el mismo título, que bajo la dirección de Jordan Mechner se estrenó en 2004, incluyendo abundante información, documentos gráficos y entrevistas a varios de los supervivientes y cuya banda sonora se

nutre obviamente del mismo disco de Ry Cooder.

Rylan “Ry” Peter Cooder:

El destino casi consigue hacerlo formar parte de la alineación de The Rolling Stones sin embargo Ry Cooder, una vez rechazada la oferta de ser una rockstar, se ha dedicado a escarbar en los archivos musicales de distintas regiones del planeta (“Chávez Ravine es un archivo histórico y un disco pensado para recrear una atmósfera”) apropiándose desde dentro de la música que le resultaba interesante para luego sacarla del olvido y darle visibilidad internacional. Así pues es que Cooder, a lo largo de sus más de treinta años de carrera, se ha convertido en todo una referencia para la world music y la antropología musical.

Como explica Martin Pérez en su artículo Ry Cooder recupera un pueblo perdido

“a los 68 años, con treinta y cinco años transcurridos desde su primer disco como solista pero cerca de cumplir las bodas de oro con la música, Cooder ha sido muchas cosas durante su larga y mítica carrera. Formó parte de la primera banda multirracial de Los Angeles junto a un joven Taj Mahal, integró la banda de Captain Beefheart, supo ponerle el Honky Tonk a la música de los Stones, acompano el guitarrista hawaiano Gabby Painuhi y el mali Ali Farka Toure, hizo la mitica banda sonora de París, Texas de Wim Wenders y fue el responsable, junto al mismo director y evidentemente a los músicos cubanos, del fenómeno de Buena Vista Social Club”. (12)

“Después de Cuba no supe bien qué hacer”, confesó Cooder. “Trabajé con algunos de los mejores músicos del mundo, pero mi papel ahí ya había terminado. Así que por un tiempo me sentí perdido. Y mientras tanto me solían llegar propuestas de todo tipo”. Pero, en vez de viajar a lugares exóticos el músico fiel al lema “think globally, listen locally” decidió emprender un viaje al lugar más lejano posible sin salir de su propia ciudad y se fue hacia el alma del barrio chicano de Chávez Ravine. “Lo primero que hice fue ir a visitar a Lalo Guerrero, que tenía 88 años y vivía en Palm Springs, y apenas le mencioné Chávez Ravine me dió tres canciones. Fue algo increíble” (13). Al ponerse a pensar cuál sería el siguiente paso de su búsqueda, Cooder contó que llamó a David Hidalgo, de Los Lobos, para pedirle el teléfono de un mito de la música chicana como Willie G., que lo alentó a seguir adelante. “Si Lalo o Willie me hubiesen desanimado, hubiese abandonado el proyecto inmediatamente. Pero como me alentaron, seguí recopilando historias y canciones.” (14) Olvidado por la historia oficial de la ciudad de Los Angeles, “la desaparición de Chávez Ravine fue un gran catalizador de la conciencia de la comunidad chicana de la ciudad, que hasta entonces nunca había construido un “nosotros”, según escribe el periodista Rubén Martínez, responsable del texto que acompaña el disco. Con los aportes de Lalo Guerrero, Willie G. y Don Tosti, entre otros, Cooder completó su disco, cantado en inglés y, muy especialmente, en castellano, lo que él llama “una mirada de 360 grados sobre ese barrio que ya no está, y es como si nunca estuviese estado que pero ha sido salvado y rescatado por la música”. (15)

Chavéz Ravine-el disco:

“Here is some music for a place you don’t know, up a road you don’t go. Chávez Ravine, where the sidewalk ends.”

Se trata de una aventura narrativa y conceptual, una suerte de musical escenográfico que cuenta lo sucedido e intenta recuperar, simultáneamente, la atmósfera sonora y visual de ese universo destruido. Ry Cooder y algunos de los más importantes músicos chicanos recrean tanto el clima previo a la desaparición del barrio (las peleas de box entre mexicanos, el denso clima callejero) como el posterior (la bronca ante la injusticia, las negociaciones del gobierno, las indemnizaciones que quedaron en el camino). El disco es una arriesgada y poderosa combinación de canciones nuevas de Ry Cooder con una selección de viejos temas mexicanos y americanos de la época (“Corrido del boxeo”, “Los chucos suaves”, “Three Cool Cats”) y resulta una mixtura novedosa con un regusto a nostalgia y sensación de pérdida combinado con ritmos bailables y acertadísimos toques de humor, como el hecho de que sea un extraterrestre que aterriza en un ovni el único narrador que puede interpretar de forma objetiva la marciana realidad de los terrícolas.

En este trabajo, Cooder se encarga de rescatar la cultura migrante mexicana de la década de los ‘50, cultura que propició el surgimiento del movimiento pachuco. Este disco se convierte en una fiesta en donde Ry Cooder encabeza la orquesta que ameniza aquel “reventón”. Los corridos, boleros, el mambo, swing, danzón, la salsa, rumba, guaracha, la música tex-mex, el rithym and blues, las guitarras twang, los ritmos de pachuco boggie, la rumba y el jazz están presentes en esta fiesta musical que más bien es una fiesta reivindicativa ya que nos están contando, a través de la música, la melancólica historia de Chávez Ravine y de su gente.

En las 15 canciones del álbum Ry Cooder ha contado con la colaboración de viejas leyendas de la música chicana como los ya citados Lalo Guerrero, Don Tosti, Little Willie G de los Thee Midniters pero también con las hermanas Ersi y Rosella Arvizu de The Sisters And El Chicano, músicos de peso como David Hidalgo (Los Lobos), Mike Elizondo, Jon Hassell, Flaco Jiménez, Chucho Valdés o Jackie Terrasson –por citar algunos de entre los más conocidos.

“Poor Man's Shangri-La” abre el disco con aire casi naïf, con una inocencia de aquel barrio que luego se convertirá en amargura ante el desalojo. Así, se comienza desde aquel pasado ya perdido, pero reinventado, y poco a poco el disco va perdiendo el optimismo y se hace cada vez más oscuro y denso, como la propia historia del Chávez Ravine.

“Onda Callejera” relata en español y con ritmo ranchero la desterritorialización física y espiritual de los habitantes del barrio y como son acusados de ser comunistas lo que inspirará la canción paranoica “Don't Call Me Red”.

Uno de los momentos más alto del disco llega con la canción “Corrido de Boxeo”: un relato claro y nostálgico de honrados boxeadores amateurs que ganan peleas pero no pueden vencer al avance del capital.

El swing de la guitarra de Cooder se incrementa con la entretenida “Muy fifí”, y llega a su punto máximo con “Los Chucos Suaves”, canción símbolo de la cultura de los pachucos.

Se cierra el bloque de canciones en español con la paródica “Chinito Chinito”, que con acento oriental forzado coquetea con los estereotipos de los asiáticos tintoreros.

Y donde están mis pantalones, chinito? Pinche chinito, con mi camisa, dame la “lopa.” Chinito, chinito, toca la “malaca,” chinito. Chinito, chinito, no “plecupes” mas. Chinito, chinito, me lava la “lopa.” Chinito, chinito, no “plecupes” mas. Cuando la “malaca” come mucho “aloz.

Termina el bloque hispano, y a medida que la lengua de Cervantes va desapareciendo en las letras se apagan lentamente las luces de alegría que iluminan la vida cotidiana de Chávez Ravine. La seguidilla “3 Cool Cats”, “El U.F.O. Cayó”, “It's Just Work For Me” y “In My Town” van oscureciendo el ambiente hasta que solo quedan escombros. Con ellas, el disco se vuelca definitivamente hacia un blues que busca recrear la tristeza del barrio y el dolor de sus habitantes.

La ranchera mexicana “Ejercito Militar” le devuelve el acento español al disco, pero ya con aires de derrota y en “Barrio Viejo”, una especie de danzón y corrido melancólico, se nos cuenta un día común y corriente dentro de los tantos barrios chicanos de la época en los Estados Unidos.

El inglés se impone de nuevo con “3rd Base, Doger Stadium” y es la aceptación trágica de que el estadio ha pasado por encima del barrio. “Soy luz Soy sombra” cierra la historia, cierra el concepto. Cooder ha retratado la relación entre pasado y presente, tradición y progreso utilizando la lengua como indicador de clase y posición social, como separación entre oprimidos y opresores.

Conclusiones:

Para concluir mi recorrido musical a través del Barrio Chávez Ravine acompañado de Ry Cooder y de las músicas chicanas utilizo como punto de partida dos de las preguntas que se hizo Néstor García Canclini analizando el concepto de hibridez: “¿es posible unificar bajo un solo término experiencias tan heterogéneas?” (…) “¿Existe el riesgo de traspasar a la sociedad y la cultura la esterilidad que suele asociarse a ese término?” (34)

Hoy en día la diversificación de géneros en la industria cultural contempla un alto grado de mestizaje tanto estético como político. Lo fundamental es señalar que el fenómeno puede apreciarse, en la movediza frontera de la producción y recepción cultural, de dos maneras: bien como exclusión, dominación cultural o, como he prospectado yo a través de mi análisis, como apropiación desde dentro.

Cualesquiera que sea la interpretación, ambos, productos y productores culturales, deberán ser analizados en el marco de un binario proceso de creciente internacionalización y localización del capital (económico o cultural que sea), en una profunda reestructuración de los procesos de producción con la fuerte influencia de las nuevas tecnologías y en la resultante fragmentación y a la vez homologación del publico receptor.

¿Cómo se traduce esto en la música? Por un lado normalmente los músicos deben renunciar a los elementos que no son susceptibles de fusionarse mínimamente con el mainstream euroamericano prefigurando una otredad con ciertas características muy específicas (exotismo, sensualidad, misticismo o atractividad); por otro lado pero, como prospecta Canclini:

“en la teorías de construcción lingüística (Bajtin, Bhabha) y social (Friedman, Hall, Papastergiadis), en las de las industrias culturales (Bernand, Gruzinski), en la mezcla de estética popular con la de los turistas (De Grandis), en la interacción entre culturas étnicas nacionales con las de las metrópolis (Bhabha) se han puesto en evidencia la productividad y el poder innovador de muchas mezclas interculturales”. (36)

El papel de Ry Cooder en este artículo en particular y en la creación cultural en general surge por ejemplo de la creatividad individual y colectiva y nos hace pensar en una alteración del paradigma moderno norte-sur.

En conclusión creo que, como hace el músico californio, si se mantiene una fuerte capacidad crítica, se destructuran las lógicas de producción tradicionales utilizando en su lugar las posibilidades ofertas por las nuevas tecnologías, se pueden realizar productos culturales heterogéneos no estériles-para responder a Canclini, como Chávez Ravine y prospectar un nuevo orden multipolar que sea capaz de redefinir este panorama musical y cultural.

Obras Citadas:

Clifford, J. (1999): “Itinerarios transculturales”. Barcelona. Gedisa

García Canclini, N. (1989): “Culturas híbridas”. México. Grijalbo.

"Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity." Pp. 25-44 in M. Featherstone, S. Lash, and R. Robertson (eds.), Global Modernities. London: Sage.

Helguera de la Villa, Enrique. “Un viaje musical de Ry Cooder al paisaje de la destrucción”. Revista letras libres, septiembre de 2006

Jorge de Carvalho, José. “Hacia una etnografía de la sensibilidad musical contemporánea”. Brasilia, série antropología 186.

Loza, Steven Joseph, (1987): “The Musican life of the Mexican/Chicano people in Los Angeles, 1945-1985: a study in maintenance, change, and adaptation”. Santa Cruz. The University of California Press.

Olivares, Juan José, “Muestra Ry Cooder fascinación por la cultura chicana en nuevo disco”. Martes 2 de agosto de 2005 http://www.jornada.unam.mx/2005/08/02/a10n1esp.php.

Pérez, Martin. “Ry Cooder recupera un pueblo perdido” Página/12 Radar, 26 de junio de 2005

Robertson, Roland. 1991. "The Globalization Paradigm: Thinking Globally." Pp. 207-24 in Religion and Social Order. Greenwich: JAI Press.

Sánchez Fuarros, Íñigo. “Timba, rumba y la “apropiación desde dentro”. Revista transcultural de Música #9 (2005)

Transcripción de la mesa redonda del mismo título que tuvo lugar en Madrid, durante el VII Congreso de la SIbE Sociedad de Etnomusicología (junio de 2002)

Valerio-Holguín, Fernando, 2006, “Banalidad posmoderna: ensayos sobre identidad cultural latinoamericana”, Editora Universitaria, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 262pp

1993: “Barrio Rhytm: Mexican American Music in Los Angeles”. University of Illinois Press. Urbana and Chicago.

Referencias Bibliográficas:

Appadurai, A. (1996): “Modernity at large: cultural dimensions of globalization”. Minneapolis. University of Minnesota Press.

Beck, U. (1998): “Qué es la globalización”. Barcelona. Paidós.

Bhabha, H. K. (1994): “The location of culture”. London and New York, Routledge.

Chanady, A. (1999): “La hibridez como significación imaginaria”, en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Año XXIV, N0. 49, Lima -Hanover, pp. 265-279.

Clifford, J. (1999): “Itinerarios transculturales”. Barcelona. Gedisa.

De la Campa, R. (1995): “Transculturación y posmodernidad: ¿destinos de la producción cultural latinoamericana?”, en Memorias: Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, La Paz, Plural, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UMSA.

García Canclini, N. (1989): “Culturas híbridas”. México. Grijalbo.

Goldberg, D.T. (1994): “Introduction: Multicultural Conditions”, en D.T. Goldberg (ed.), Multiculturalisim: A Critical Reader, Cambridge, Mass. and Oxford, Basil Blackwell.

Guerrero Lalo (2002), “My life and Music”, The University of Arizona Press

Hannerz U. (1996): “Transnational connections”. London. Routledge.

Harvey, P. (1996): “Hybrids of modernity”. London, Routledge.

Kymlicka, W. (1996): “Ciudadanía multicultural”. Barcelona. Paidós.

Loza, Steven Joseph, (1987): “The Musican life of the Mexican/Chicano people in Los Angeles, 1945-1985: a study in maintenance, change, and adaptation”. Santa Cruz. The University of California Press.

Loza, Steven Joseph, (1993): “Barrio Rhytm: Mexican American Music in Los Angeles”. University of Illinois Press. Urbana and Chicago.

Martín Barbero, J. (1987): “De los medios a las mediaciones”. México. Gili.

Morley, D. and Kuan-Hsung, C.(eds.) (1999): “Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies”. Londres/Nueva York. Routledge.

Ochoa Gautier, A. M. (1998): “El desplazamiento de los espacios de la autenticidad: una mirada desde la música”, en Antropología, Núms. 15-16, Madrid.

Papastergiadis, N. (1997): “Tracing Hibridity in Theory”, en Webner, P. and Modood, T.: Debating cultural hibridity. New Jersey. Zed Books, pp. 257-28.

Rosales, René (2007). «Ry Cooder: Don't call me red», en Babel en prosa. Arte, cultura y sociedad (Guadalajara: Limbo), año 2, núm. 6, verano [www.babelenprosa.com].

Romo, Ricardo (1983): “East Los Angeles: history of a Barrio”. University of Texas Press.

Rowe, W. y Schelling, V. (1991): “Memory and modernity”. Inglaterra. Verso.

Webner, P. y Modood, T. (1997): “Debating cultural hibridity”. New Jersey. Zed Books.

Yúdice, G. (1999): “La industria de la música en la integración América Latina - Estados Unidos”. en García Canclini, N. y Juan Moneta , C. (Coordinadores) Las industrias culturales en la integración latinoamericana. México. Grijalbo /SELA/ UNESCO, 1999.

Obras Citadas:

Clifford, J. (1999): “Itinerarios transculturales”. Barcelona. Gedisa

García Canclini, N. (1989): “Culturas híbridas”. México. Grijalbo.

"Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity." Pp. 25-44 in M. Featherstone, S. Lash, and R. Robertson (eds.), Global Modernities. London: Sage.

Helguera de la Villa, Enrique. “Un viaje musical de Ry Cooder al paisaje de la destrucción”. Revista letras libres, septiembre de 2006

Jorge de Carvalho, José. “Hacia una etnografía de la sensibilidad musical contemporánea”. Brasilia, série antropología 186.

Loza, Steven Joseph, (1987): “The Musican life of the Mexican/Chicano people in Los Angeles, 1945-1985: a study in maintenance, change, and adaptation”. Santa Cruz. The University of California Press.

Pérez, Martin. “Ry Cooder recupera un pueblo perdido” Página/12 Radar, 26 de junio de 2005

Robertson, Roland. 1991. "The Globalization Paradigm: Thinking Globally." Pp. 207-24 in Religion and Social Order. Greenwich: JAI Press.

Sánchez Fuarros, Íñigo. “Timba, rumba y la “apropiación desde dentro”. Revista transcultural de Música #9 (2005)

Transcripción de la mesa redonda del mismo título que tuvo lugar en Madrid, durante el VII Congreso de la SIbE Sociedad de Etnomusicología (junio de 2002)

Valerio-Holguín, Fernando, 2006, “Banalidad posmoderna: ensayos sobre identidad cultural latinoamericana”, Editora Universitaria, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 262pp

1993: “Barrio Rhytm: Mexican American Music in Los Angeles”. University of Illinois Press. Urbana and Chicago.

.

“The Musican life of the Mexican/Chicano people in Los Angeles, 1945-1985: a study in maintenance, change, and adaptation

No comments:

Post a Comment